Androidのキャッシュクリアは、端末の軽快な動作を維持するための重要なメンテナンスの一つです。「Androidの動作が重い」「端末がフリーズする」という場合に有効的な解決策となります。

本記事では、Androidのキャッシュクリアを徹底解説。手順はもちろんのこと、安全なキャッシュの設定などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

Part1:キャッシュとは?仕組みと正しい扱い方

直近で読み込んだ使用頻度の高いデータを、すぐに使用できるよう一時保存したものを「キャッシュ」と呼びます。ブラウザやアプリなどで読み込んだデータをデバイスのストレージ内に一時保存しておくことで、高速な再読み込みができる仕組みです。

ここでは、キャッシュの基本的なポイントを以下のパートに分けて解説します。

キャッシュクリアのメリット・デメリット

キャッシュ削除が必要な3つのサイン

Part1-1:キャッシュクリアのメリット・デメリット

キャッシュを削除する大きなメリットは、Androidデバイスの動作が軽くなり、フリーズやクラッシュといったデバイスのトラブルを未然に防げることです。

一方で、キャッシュを削除すると、高速読み込みのために一時保存していたデータは消去されます。そのため、過去に開いたことのあるウェブサイトやアプリでも、一からデータの読み込みが始まってしまうのがデメリットです。

特に動画や画像が多いウェブサイトはデータ利用量を圧迫しますので、場合によっては通信速度制限にかかってしまうこともあるかもしれません。キャッシュクリア後にサイズの大きな動画を読み込む時は、Wi-Fiに接続して利用することをおすすめします。

Part1-2:キャッシュ削除が必要な3つのサイン

次の3つのサインが気になったら、キャッシュクリアのタイミング

- ・Androidデバイスの動作が遅い

- ・アプリが頻繁にフリーズ・クラッシュする

- ・以前はスムーズに読み込んでいたウェブサイトの表示が遅い

キャッシュクリアはこれらトラブルの解決策として、手軽に実践できる有効的な手段です。

Part2:Android機種別・OS別キャッシュ削除ガイド(操作比較&注意点)

Androidの機種(メーカー)やOSバージョンごとに、キャッシュ削除の方法は少しずつ異なります。この章では、Android 11〜14の基本的な手順、主要メーカー別の操作方法、そして削除時に注意すべき「危険キャッシュ」について解説します。

Part2-1:【Android11~14】キャッシュ削除手順

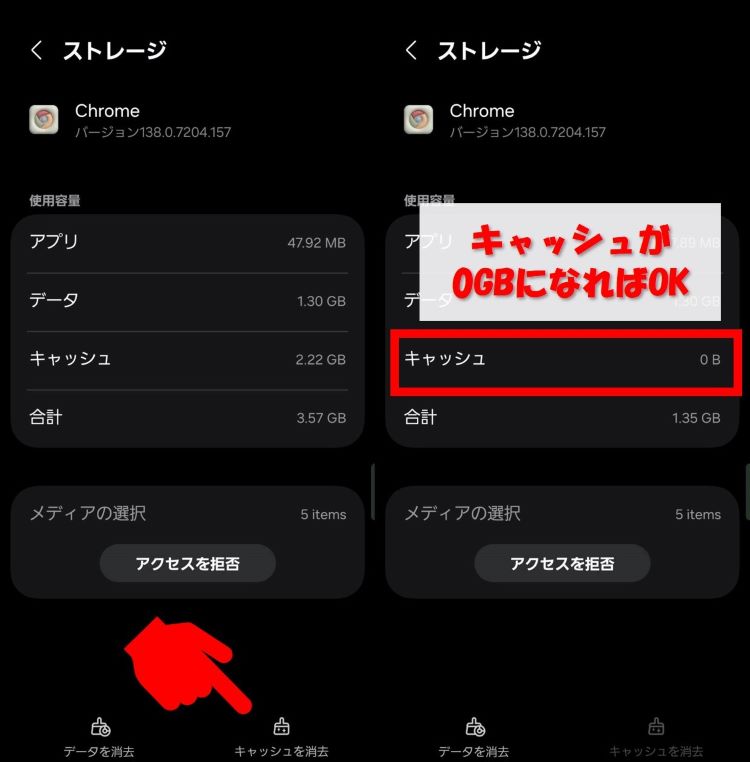

この部分では、Android11~14のキャッシュ削除手順をご紹介します。画像はAndroid 14を例としていますが、Android11~13の手順も大きく変わりません。

ステップ1: 設定アプリの[アプリ]を開き、キャッシュクリアしたいアプリを選択

ステップ2: [ストレージ] → [キャッシュを消去]をタップ

「キャッシュ」の項目が0GBになればキャッシュのクリアは完了です。

Part2-2:メーカー別の手順比較

主要なスマホメーカー(Samsung、AQUOS、Google Pixel)別のキャッシュクリア手順をご紹介します。

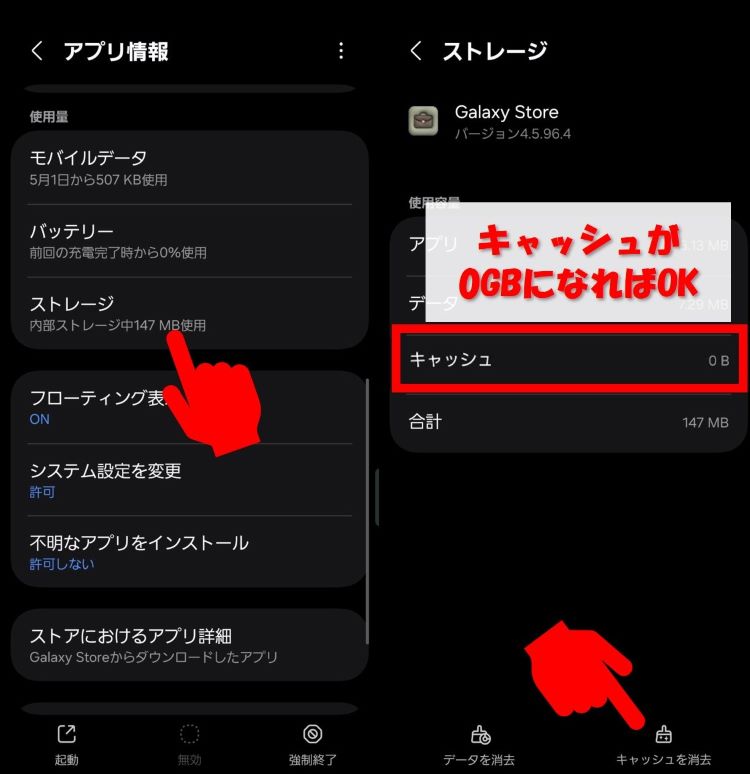

【Samsung(One UI 5.1以上)】

ステップ1: 設定アプリの[アプリ]をタップし、対象アプリを選択

ステップ2: [ストレージ]画面を開き、[キャッシュを消去]をタップ

【AQUOS(SHARP R8以降)】

- ステップ1:設定アプリの[アプリと通知]を選択

- ステップ2:[○個アプリをすべて表示]をタップ

- ステップ3:対象アプリの[ストレージ]画面を開く

- ステップ4:[キャッシュを削除]をタップ

【Google Pixel(Android 14)】

- ステップ1:設定アプリの[アプリと通知]を選択

- ステップ2:[○個アプリをすべて表示]をタップ

- ステップ3:対象アプリの[ストレージ]画面を開く

- ステップ4:[キャッシュを削除]をタップ

Part2-3:トラブルを招く「危険キャッシュ」TOP3|削除に注意

キャッシュの消去は定期的なメンテナンスに有効ですが、以下のアプリは注意が必要です。

キャッシュ削除時に注意すべきアプリTOP3

- 銀行・決済アプリ(PayPayなど): 認証情報が消える、履歴表示が遅くなる、アプリ再登録が必要な場合あり

- LINE: トーク画像・スタンプの非表示、ファイルの再ダウンロードが必要

- ゲームアプリ: 再ログイン・初回ロードの遅延、再インストール扱いになることも

【銀行・決済アプリの代替案】

- 消去前にアプリや端末の再起動を試す

- ログイン情報や設定を事前にメモ

- トラブル発生時の「最終手段」として削除を検討

【LINEの対策】

- Wi-Fi接続中にファイルを保存しておく

- キャッシュ消去後に再接続してスタンプ等を読み込み直す

【ゲームアプリの対策】

- ゲーム内にキャッシュクリア機能があればそちらを優先

- Googleアカウントと連携しておく

- 不要アプリ・画像・動画などを先に削除して容量確保

万が一、キャッシュ削除で重要なデータを失った場合は、Part4:消してしまったデータの復元方法 を参考にしてください。

スマホのデータ復元ソフト「Dr.Fone」を使えば、LINEトークや写真などのバックアップ・復元が簡単に可能です。

Part3:安全にキャッシュを管理するためのコツ

キャッシュクリア機能を正しく取り扱うために、次のポイントを押さえておきましょう。

- キャッシュ削除の自動化設定(Android 12以降)

- キャッシュ削除の手動メンテナンス法

Part3-1:キャッシュ削除の自動化設定(Android 12以降)

Android12以降では、長期間使用していないアプリのキャッシュや一時データを自動で認識し、キャッシュクリアを行う機能が備わっています。以下の手順で設定しましょう。

ステップ1: 設定アプリの[アプリ]から使用頻度の低いアプリを選択

ステップ2: [使用していない場合アプリを管理]をオンにする

この設定を有効にすると、長期間使用していないアプリのキャッシュ削除やバックグラウンドの一時停止が自動で行われ、メモリ確保につながります。

Part3-2:キャッシュ削除の手動メンテナンス法

近年のAndroid端末では、自動でキャッシュを削除する機能があるため、基本的には「動作が遅い」と感じた時で問題ありません。

ただし、以下のようなケースでは手動削除も有効です。

- InstagramやYouTubeなどのSNS/動画アプリをよく使う

- カメラ・写真編集アプリを多用している

- 一部アプリで容量が増えていると感じるとき

おすすめ頻度: 月1回程度の手動削除が目安です。

Part4:消してしまったデータの復元方法

キャッシュ削除時に大事なデータまで消してしまった場合は、以下のような復元手段があります。

| 手法 | 対応OS | LINE復元 | 写真復元 | 操作時間 |

| Dr.Fone | Windows/Mac(Android/iOS) | ○ | ◎ | 約数分~15分程度 |

| Googleドライブ | Android | △(手動) | ○ | 約10分~15分程度 |

| LINEのクラウド復元機能 | Android/iOS | ○ | ×(保存していない写真は不可) | 約5分程度 |

| その他SDカードの復元ソフトなど | Windows/Mac | × | ◎ | 約10分~15分程度 |

中でもおすすめは「Dr.Fone」の活用です。LINEのトーク履歴や削除した写真も復元できます。

ステップ1: PCとAndroidを接続し、Dr.Foneの[ツールボックス] → [データ復元]を選択

ステップ2: [Androidデータ復元]を選択

ステップ3: 復元したいデータにチェックを入れて[開始]をタップ

画面に表示される内容が、復元可能なデータです。[LINEトーク履歴]の項目がある場合は復元可能です。

Dr.Foneは分かりやすいUIで初心者にも使いやすく、無料で試すことも可能です。

Part5:キャッシュクリアの予防チェックリスト

キャッシュをこまめに削除することも大切ですが、できる限り「溜めない・詰まらせない」工夫を日頃から行うことで、トラブルの未然防止に繋がります。

以下は、Androidユーザーが覚えておきたい「キャッシュトラブル予防チェックリスト」です。

キャッシュ溜め込みを防ぐ5つの習慣

- 【1】: 月1回はアプリのストレージ使用状況を確認

- 【2】: よく使うアプリだけをホーム画面に置く

- 【3】: 使っていないアプリはアンインストール or 自動管理設定

- 【4】: SNSや動画アプリのキャッシュサイズはこまめにチェック

- 【5】: Google フォトやSDカードで写真を外部保存して容量圧迫を防ぐ

また、キャッシュクリアを行う前には、以下の「削除前チェック」も忘れずに確認しておくと安心です。

キャッシュ削除前にやるべきチェック3つ

- 【1】: LINEや銀行アプリのログイン情報をメモ or スクショ保存

- 【2】: 必要なファイル(トーク画像・スタンプ・ゲーム進捗)を一時保存

- 【3】: Wi-Fi環境下で削除作業を行い、再読み込みに備える

日常的にこのような予防策とチェック項目を意識しておくことで、Androidのキャッシュトラブルを最小限に抑えることができます。

定期的なキャッシュ管理は、スマホを長く快適に使うための「現代版メンテナンス術」です。ぜひ、今後の習慣に取り入れてみてください。

また、キャッシュ削除後に「重要なデータまで消えてしまった」といった緊急事態が起きた際には、Part4でご紹介した「Dr.Fone」などの復元ツールを活用しましょう。